Era uma das muitas tardes quentes – temperturas entre 34 e 36º C – e chuvosas de Geogetowm, que, a exemplo de parte do território da Holanda, se encontra abaixo do nível do mar. Protege-a espesso muro que, ao longo da costa, impede que o oceano retome o que lhe foi paulatinamente usurpado pelas plantations, monoculturas de cana e arroz, criadas por holandeses, franceses e britânicos, a partir do século XVII, e que deram origem à cidade, cuja fundação, em 1781, se deve, no entanto, aos ingleses. A intervalos, o muro é interrompido por comportas pelas quais escoam as sempre abundantes águas pluviais, típicas da região equatorial, captadas no perímetro urbano por vasta rede de canais – alguns repletos de flores de lótus róseas e brancas – que ladeiam as margens de praticamente todas as vias de Georgetown, sendo muitas vezes confundidos com esgotos a céu aberto, o que não são. As enchentes ocorrem quando a preamar coincide com os torrenciais aguaceiros que amiúde castigam a cidade. Na impossibilidade de se abrirem as comportas, diante do assédio da maré alta, os canais transbordam e as ruas se transformam em verdadeiros rios, tomadas pelas águas das chuvas que não logram esvair-se.

Naquela tarde, as inundações não se produziriam, uma vez que caía uma garoa intermitente, fraca e monótona, quase à inglesa, enquanto eu esperava, em minha sala, despachando alguns papéis, a visita de Andrew Mekdeci, proprietário e presidente da construtora MMC. Em um país dividido em etnias conflitantes – mais de 50% de indianos, cerca de 30% de negros e percentagens inexpressivas de portuqueses da ilha da Madeira, chineses, ameríndios e europeus – Mekdeci, casado com uma digna representante dos madeirenses, da família Alves, pertence a uma minoria árabe insignificante, o que, no entanto, não o impedira de prosperar nos setores da mineração, da construção civil e na prestação de serviços, como o de segurança privada. A dedicação à última atividade foi imposta pela necessidade de se proteger, após a tragédia que se abateu sobre os Mekdecis, por ocasião de um dos recorrrentes períodos de violência que afligem a Guiana, perfazendo vítimas em ambos os lados da contenda étnica, subjacente aos problemas que o país enfrenta, desde a sua independência, em 1966. Alvo de um atentado, o irmão mais velho de Andrew ficara paraplégico.

Vale mencionar que a violência, na Guiana, é fruto do binômio conflito racial e democracia, cuja resultante é desastrosa: o uso indevido da força disfarçado de militância política. Explico-me. Os dois principais partidos, o Partido Progressista do Povo (PPP) e o Congresso Nacional do Povo (PNC), apesar da ideologia de esquerda que professam e deveria aproximá-los, congregam, na realidade, as comunidades indiana e negra respectivamente. São,´portanto, partidos mais étnicos do que políticos e o PPP, ao representar mais de 50% da população, garante, desde 1992, sucessivas vitórias eleitorais, sempre contestadas pelos afro-guianenses, segundo os quais a situação governa o país para os indianos, cujos interesses defende, em detrimento das aspirações das demais etnias. O governo, por sua vez, ao tentar reverter tal quadro de ressentimento, enfrenta resistências internas opostas por facções do partido que não abrem mão de privilégios e vantagens. Fortalece-se, assim, a percepção de exclusão, sobretudo no campo econômico, e de alienação dos afrodescendentes que, impossibilitados, como minoria, de empolgar o poder através das urnas, recorrem á força e à intimidação, atentando contra a vida e a propriedade daqueles que apóiam o governo, sejam brancos, amarelos ou, inclusive, negros. Chega-se, assim, às conseqüências nefastas da equação acima proposta, onde o confronto étnico, acirrado pela prática democrática de eleições majoritárias, embaralha a distinção entre ativismo político e atividade criminosa.

À porta do meu gabinete, o franco sorriso de Mekdeci antecipava-me a vitória da proposta que havia apresentado, seis meses após a minha chegada ao país, como embaixador, ao anunciar ao presidente da república da Guiana, Bharrat Jagdeo, que o governo brasileiro decidira iniciar as obras da ponte internacional sobre o Rio Itacutu (1). Sugeri, então, que o governo guianense, uma vez que o Brasil tomara tal iniciativa, deveria manter a trafegabilidade da estrada Georgetown-Lethem, que, segundo fui informado, encontrava-se inviável. Com efeito, Mekdeci vinha anunciar-me que, após os encontros e desencontros inerentes ao centralismo democrático, princípio adotado pelo governo e que comumente se transforma em centralismo burocrático, o gabinete de Jagdeo havia selecionado a sua firma para a tarefa de restaurar a rodovia, outorgando-lhe o direito de cobrar pedágio pela transposição, em balsa, do Rio Essequibo. Convidou-me, em seguida, para percorrer parte do caminho, até onde fosse factível, juntamente com representante do ministério dos transportes, outras autoridades locais e empresários. Confirmou-me, outrossim, o estado lastimável no qual a via se encontrava, salientando as dificuldades que sua firma teria de enfrentar, e pediu-me ajuda, a fim de contornar obstáculos que a diretora-geral do Iwokrama, reserva florestal (?) cujo território a estrada atravessa, estaria interpondo aos trabalhos de reconstrução. Na ocasião, não cheguei a apreender o caráter inusitado da faculdade do Iwokrama, de cuja existência somente me inteirei ao chegar à Guiana, de levantar objeções a um projeto do governo.

A reabilitação da rodovia tampouco encontrava apoio na imprensa local. Com efeito, artigos virulentos sucediam-se, sobretudo os de autoria dos jornalistas A. A. Fenty e Anna Benjamin, editora do principal periódico guianense, o Stabroek News. Benjamin, de nacionalidade inglesa, tecia críticas acerbas contra a consolidação da conexão viária entre o Brasil e a Guiana, o que, no seu entender, só agravaria o perigo de uma invasão da “land-hungry population next door”, referindo-se, em especial, à presença de cerca de 1.500 garimpeiros brasileiros (2). Fenty, por sua vez, afirmava que os brasileiros, diferentemente dos venezuelanos, não necessitavam de uma disputa territorial para assenhorear-se da Guiana: eles já a haviam invadido. Felizmente, a campanha não encontrava eco nem junto ao governo, que, no entanto, procurava agir com compreensível cautela, nem no empresariado, consciente de que a mão-de-obra importada do Brasil era indispensável ao bom desempenho da mineração, principal atividade econômica do país. Entendiam, ademais, que a Guiana ganharia com uma melhor inserção na América do Sul, objetivo precípuo da política externa brasileira em relação ao país, e caso o escoamento da produção de Roraima e do oeste do Estado do Amazonas passasse eventualmente a ser feito pelo porto da capital guianense, através da estrada Manaus-Boa Vista-Georgetown, obviando o oneroso e demorado percurso pelo Rio Amazonas, até atingir o oceano. Empresários guianenses e brasileiros, adeptos da utilização do porto de Georgetown, chegavam a produzir cálculos incríveis, com os quais procuravam demonstrar a economia de tempo e dinheiro que tal opção acarretaria, caso fosse adotada.

* * *

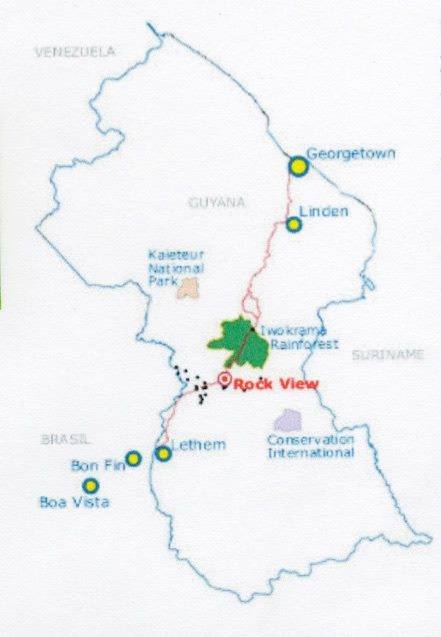

A estrada Georgetown-Lethem, com cerca de 600 km, pode ser dividida em vários segmentos, para uma melhor compreensão do trajeto e de suas condições. Os primeiros 100 km, que conduzem a Linden, a segunda maior cidade do país, às margens do Rio Demerara, estão adequadamente asfaltados e sinalizados. A partir do perímetro urbano, já em plena floresta amazônica, o caminho é de terra e as pontes são de madeira, bastante precárias, até o final do percurso. Inicialmente, o pavimento de piçarra era mantido pela Omai Mining Company, que explorava a mina de ouro homônima e, segundo fui informado, encerrou suas operações recentemente, deixando o trecho ao abandono e em péssimas condições. Nesse segmento, encontra-se um posto policial e alfandegário, pouco antes de se atingir a região de Mabura Hill, onde a responsabilidade pela manutenção da rodovia passa à madeireira malaia Demerara Timbers Limited, que exerce atividades extrativistas na área. É o pedaço mais perigoso, repleto de curvas que serpeiam entre colinas densamente arborizadas, atrás das quais depara-se inadvertidamente com pesados caminhões carregados de toras de madeira e que ocupam quase a totalidade do leito da estrada. A tarefa de reconstrução da construtora MMC de Andrew Mekdeci iniciava-se a partir dessa área, ou seja, a poucos quilômetros de Kurupukari, na margem oriental do Essequibo, cuja corrente atravessava-se em balsa doada pela Paranapanema (3), empresa brasileira que, no final da década de 80, implantou a rodovia de Mabura Hill a Lethem (4).

Para quem conhece a foz do Essequibo, o rio, na convergência com a estrada, é relativamente raso. Ao cruzá-lo, observam-se, a leste, corredeiras e uma ilha que abriga rudimentar paradouro de pescadores. Era a bordo da balsa que, no percurso, almoçava-se, consumindo-se provisões armazenadas em caixas de isopor. A poucos metros da margem oposta, chega-se ao território do Iwokrama – Centro Internacional para a Conservação e o Desenvolvimento da Floresta Tropical. O caminho distancia-se, então, do Essequibo, tomando o rumo sudoeste, e, à medida que se avança e deixa-se as terras do centro para trás, a floresta começa a rarear e a dar lugar às savanas do Rupununi, região pecuária. Como uma visão, surge, em seguida, próximo à vila ameríndia de Annai, um verdadeiro oásis criado, em 1992, pelo britânico Colin Edwards, ex-funcionário da Paranapanema, o Rock View Lodge, resort ecológico, onde é possível pernoitar com conforto e desfrutar da hospitalidade do proprietário, que fala excelente português, e de sua família. Finalmente, após 12 horas de viagem, em média, avista-se Lethem, na margem setentrional do Rio Itacutu, limite entre a Guiana e o Brasil, com seu plano urbano mal traçado, o casario pobre, as ruas de terra, sede, em 1969, de um movimento separatista apoiado pela Venezuela que motivou a concentração de tropas do exército brasileiro na fronteira. A inconfidência rendeu-lhe o abandono pelo governo guianense por, pelo menos, duas décadas. Contrasta, assim, com a brasileira Bonfim, do outro lado do rio, bem iluminada (5), com amplas avenidas e ruas asfaltadas e prédios modernos que abrigam a prefeitura, a rodoviária, escolas e centro de saúde.

A excursão programada por Mekdeci realizou-se sob forte esquema de segurança, pois assaltos com eventuais vítimas fatais eram freqüentes ao longo do percurso. Vencemos, com alguma dificuldade, os trechos sob responsabilidade das empresas mineradora e madeireira, tendo em vista que as chuvas mais intensas daquele período do ano haviam castigado bastante o terreno. Enveredávamos, assim, constantemente, por atalhos e desvios (bypasses) que haviam causado consideráveis danos à vegetação. Ao cruzar o Essequibo, avistamos, na margem oposta, um par de reluzentes pickupsbrancas, com placas diplomáticas, de propriedade do Iwokrama, cujos motoristas nos aguardavam e nos conduziram à barreira que bloqueia o acesso ao centro. Um funcionário fardado de cáqui, ao nos recepcionar, solicitou e anotou nossas identidades, bem como as placas dos nossos veículos. Adiantou-nos, solícito, que a estrada estava intransitável, o que averiguamos, em seguida, ao nos depararmos com crateras, no interior das quais quase cabia um homem em pé. Perguntei, então, ao pessoal do Iwokrama, que nos seguia, de que serviam as caminhonetes, uma vez que o limite meridional da reserva era inatingível, nas atuais condições do caminho. Responderam-me que eram utilizadas para transportar material e provisões de Georgetown para a sede do Iwokrama onde havia, inclusive, uma aprazível casa de hóspedes, já que um dos objetivos do centro era proporcionar turismo ecológico. Sem outra opção, iniciamos o caminho de volta e, apesar da prudência dos motoristas que nos conduziam, o utilitário de Max Jardim, um dos empresários que nos acompanhava e que, como o nome indica, é de origem madeirense, volcou, pouco antes de chegarmos a Linden. O comboio estancou imediatamente. Apeamos apreensivos e nos surpreendemos, apaziguados, com o corpanzil do quase octogenário Jardim que emergia pela janela do veículo, rijo e incólume como o de um alentejano de boa cepa.

Minha primeira providência, após a aventura, foi visitar a diretora-geral do Iwokrama. Impressionou-me a sede urbana do centro, um casarão de madeira de lei, como somente os ingleses souberam construir em suas colônias, em cuja piscina, segundo fui informado, a ex-presidenta Janet Jagan exercitava-se, vez por outra, vítima de problemas de coluna. O staff pareceu-me mais numeroso do que o de muitas embaixadas acreditadas junto ao governo local. A diretora-geral, a doutora Kathryn Monk, cujo curriculum, por mim consultado de antemão, sugeria uma sólida formação científica, era uma inglesa afável, mas resoluta, cuja meia-idade não apagara os traços de beleza nórdica e cujos gestos e sotaque britânico de classe média alta remetiam às heroínas de Jane Austen. Durante o encontro, adiantei-lhe os mesmos argumentos que utilizaria mais tarde, exitosamente, com a imprensa: que a estrada, na realidade, tinha sido rasgada no final do século XIX, como uma trilha de gado, através da qual a população costeira era abastecida de carne vacum; que era a única conexão entre o norte e o sul da Guiana, importante fator, portanto, para a integração e o desenvolvimento da economia do país; que os que a utilizavam, alguns portando motosserras em seus meios de transporte, ao encontrar obstáculos intransponíveis, abriam bypasses, o que, a meu ver, era mais prejudicial do que manter a rodovia transitável; finalmente, que, sem acesso adequado, o Iwokrama jamais poderia realizar seu objetivo de proporcionar turismo ecológico. Para minha surpresa, Monk concordou com todos os meus pontos de vista. Sua objeção era ao fato de que a MMC, ao invés de retirar a piçarra, matéria-prima indispensável à reconstrução, de um único local, transportando-a aos canteiros de obra, decidira escavá-la, por economia, ao longo do percurso, prejudicando a floresta marginal.

Transmiti a preocupação de Kathryn Monk à MMC e, uma vez sanado o problema, as obras de recuperação foram iniciadas, sem maiores percalços, permitindo, inclusive, que uma empresa brasileira de transportes se associasse a uma firma guianense e estabelecesse um serviço regular de ônibus – iniciativa antes inconcebível – que interligou Georgetown a Boa Vista e, através da BR-174, a Manaus. Assim, ao encerrar minha missão na Guiana, em 2005, realizei uma última viagem de carro a Boa Vista, a fim de despedir-me de amigos e do Governo de Roraima, por rodovia transitável e em bom estado de conservação, onde os inevitáveis e ocasionais estragos causados pelo excesso de chuvas eram prontamente reparados pelos responsáveis pela sua manutenção. Ademais, ao acessar recentemente a página eletrônica do Iwokrama (www.Iwokrama.org) – a logomarca pareceu-me de repente significativa e algo ameaçadora, diante do repique da internacionalização da Amazônia – notei que os ônibus são mencionados como um dos meios de acesso às suas facilidades. O centro tornou-se, portanto, beneficiário da estrada e chegou a elaborar um alentado “Plano de Administração do Corredor Viário do Iwokrama”, apesar das dificuldades financeiras que passou a enfrentar, a partir de 2003. Com efeito, foi obrigado a mudar a sede de Georgetown para instalações mais modestas e a demitir pessoal, uma vez que os salários, sobretudo os pagos à diretoria, foram questionados e considerados incompatíveis com a exigüidade de seus recursos. Em meio à crise, que quase decretou a falência do centro, a diretora-geral, sem esconder sua desilusão com a falta de apoio, sobretudo do governo local, a suas iniciativas e projetos, afastou-se do cargo e retornou à Inglaterra.

* * *

A agência de informação do governo da Guiana (GINA), em sua página da Web (www.gina.gov.gy), define o Iwokrama – Centro Internacional para a Conservação e o Desenvolvimento da Floresta Tropical como uma “instituição autônoma, sem finalidades lucrativas, de pesquisa e desenvolvimento”. Para o profissional forjado por instituto diplomático do calibre do Rio Branco, que grava no DNA dos egressos, a ferro e a fogo, princípios pétreos, tais como soberania, integridade territorial, não-intervenção e autodeterminação, é difícil captar irrefletidamente o verdadeiro caráter do mencionado centro. A princípio, pensei tratar-se de uma mera reserva florestal ou de um parque ecológico. Equívoco. O Iwokrama resultou de uma cessão de soberania sobre 3.700 km² do território amazônico da Guiana. A iniciativa coube ao então presidente Desmond Hoyte que doou a referida gleba à comunidade internacional, por ocasião da Conferência de Chefes de Governo da Commonwealth, realizada em Kuala Lumpur, em 1989. Posteriormente, A Assembléia Nacional da Guiana ratificou a cessão, através do Iwokrama Act, aprovado em 1996. Contudo, o gesto, em princípio, magnânimo do governo guianense obedeceu menos a um impulso da consciência ecológica de seus líderes, preocupados com a conservação do meio ambiente, do que ao propósito de golpear a pretensão venezuelana a 2/3 do território da Guiana (6), ou seja, às terras que se estendem da margem ocidental do Essequibo à fronteira com a Venezuela, espaço no qual o Iwokrama foi encravado.

O centro, cujo patrono é o príncipe Charles, herdeiro do trono inglês, é administrado, por uma junta internacional de curadores designados conjuntamente pelo governo da Guiana e pela secretaria da Commonwealth. A sua saúde financeira – incompreensivelmente abalada, tendo em vista a magnitude dos que o apóiam – depende da benevolência dos doadores. Dentre os principais, destacam-se o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo da Commonwealth para a Cooperação Técnica (FCCT), a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Departamento Britânico para o Desenvolvimento Internacional (DFID), a Comissão Européia (CE) e a Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA). Finalmente, o Iwokrama, além de desenvolver pesquisas e implementar projetos de desenvolvimento sustentável da floresta tropical, presta assistência a cerca de 7.000 integrantes de comunidades indígenas consideradas transnacionais, na medida em que circulam livremente através das fronteiras da Guiana com o Brasil e a Venezuela. Em resumo, trata-se, efetivamente, da internacionalização de um naco da Amazônia, o que assemelha o centro, se não a um território soberano, no mínimo, a um organismo internacional, com direito a sede – duas, aliás: a florestal e a urbana – e a funcionários que gozam de privilégos e imunidades, desde veículos com placas diplomáticas a isenções de determinados impostos.

* * *

Na edição da revista Veja de 4 de junho último, Claudio de Moura Castro informa, em sua apreciável coluna “Ponto de Vista” (p. 18), que o príncipe Charles recebeu recentemente, no Palácio Saint James, um fornido grupo de brasileiros, do qual participaram três governadores, senadores, deputados, representates de organismos não governamentais, empresários e, pelo menos, um índio, para apresentar “seu projeto atual sobre o desmatamento na Amazônia”. Ao tomar conhecimento do encontro organizado por sua alteza, assaltaram-me dúvidas inevitáveis: o seu projeto de preservação florestal está sendo desenvolvido no Iwokrama, do qual é o patrono? Por que o Iwokrama enfrenta dificuldades financeiras que o mantêm à beira da inadimplência? Por que o patrono e as milionárias instituições do primeiro mundo que o apóiam não o transformam em uma vitrine, um exemplo, um case study de desenvolvimento sustentável da Amazônia? Desconheço se os convidados do príncipe de Gales sabem da existência do Iwokrama e, caso a resposta seja afirmativa, se encaminharam tais perguntas ao anfitrião, do qual poderiam ter recebido explicações convincentes. Avesso a especulações e conjecturas, prefiro deixá-las aos eventuais leitores destas modestas linhas. Peço que me esclareçam.

Brasília, 15 de junho de 2008

(1) O governo brasileiro, através de acordo firmado com a Guiana, em 1982, assumiu o compromisso de construir a ponte internacional sobre o Rio Tacutu ou Itacutu, na fronteira entre os dois países, interligando as cidades guianense de Lethem à brasileira de Bonfim; a construção foi efetivamente iniciada em agosto de 2001 e paralisada em dezembro daquele ano, por determinação do Tribunal de Contas da União que detectou irregularidades e embargou a obra; até o presente momento, ou seja, após um lapso de sete anos, a ponte, de apenas 230 metros, ainda não foi concluída.

(2) Coube-me, por ocasião da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e senhora a Georgetown, em fevereiro de 2005, apresentar-lhes a comunidade brasileira, da qual muito me orgulhava e que compareceu ao encontro em número três vezes superior ao esperado; mencionei, então, o caráter ordeiro e solidário da comunidade, tendo em vista o bom nível de cooperação que mantinha com a embaixada, através do Conselho de Cidadãos Brasileiros, criado em 2002, bem como suas dificuldades, ao enfrentar as doenças, sobretudo a malária, e a violência – da qual é vítima e não algoz – que grassam nas áreas de garimpo da Guiana.

(3) A Paranapanema, empresa de mineração, construção pesada e metalurgia, exerceu, à época, as duas primeiras atividades na Guiana. Atualmente, a travessia do Essequibo é feita por balsa de propriedade da MMC, uma vez que a doada pela firma brasileira foi desativada, por inservível, após anos de bons serviços prestados.

(4) Contaram-me, não sei se lenda ou realidade, que, durante as obras de consolidação da rodovia, o embaixador da ex-URSS solicitou audiência ao então presidente da Guiana, Desmond Hoyte (1985-1992), a fim de advertí-lo da imprudência de estabelecer conexão viária com um país cujo governo era anticomunista. Ao ser informado de que as obras eram irreversíveis, o embaixador teria se levantado e declarado: “Então, não se surpreenda Vossa Excelência se tanques começarem a rolar por essa estrada”.

(5) Em agosto de 2003, a única fonte energética de Lethem, a pequena hidrelétrica de Moco-Moco, construída precariamente pelos chineses, foi tragada pela erosão do solo, ocasionada por chuvas torrenciais. A cidada ficou, assim, na dependência de dois velhos geradores que funcionavam de 6 às 12h e das 18 às 24h, respectivamente, paralisando serviços essenciais à população. Apesar dos meus esforços, não foi possível ceder a Lethem a abundante energia elétrica de Bonfim, oriunda da Venezuela. Tomei conhecimento, no entanto, de que gambiarras cruzaram o Tacutu, por iniciativa de brasileiros que se solidarizaram com parentes e vizinhos guianenses.

(6) O tenente-coronel Hugo Chávez, presidente da Venezuela, em visita oficial a Georgetown, em fevereiro de 2004, ao discursar perante a Assembléia Nacional, declarou que havia passado sua juventude, como membro das forças armadas venezuelanas, elaborando planos de invasão da Guiana, iniciativa que teria contado com o apóio do governo norte-americano, temeroso de que as lideranças de esquerda que governaram o país vizinho, a partir de sua independência, criassem “uma nova Cuba nas Américas”; acusou igualmente os Estados Unidos da América de haver fomentado a discórdia étnica no país, a fim de evitar a independência da Guiana e manter o regime colonialista inglês.